從實驗室到工廠應(yīng)用,如何解決人形機器人落地的痛點?

隨著人工智能和先進制造的深度融合,人形機器人正從實驗室的技術(shù)展示走向大規(guī)模商業(yè)化的前夜。過去幾年,我們看到實驗室級別的技術(shù)突破層出不窮,也有人形機器人公司將自家產(chǎn)品小范圍場景應(yīng)用,但從“會跑、會抓”到真正融入復(fù)雜工業(yè)場景,實現(xiàn)大規(guī)模、可持續(xù)的應(yīng)用仍面臨核心難題——自主感知、環(huán)境適應(yīng)與高可靠執(zhí)行能力的系統(tǒng)性瓶頸。

近期, ADI在北京舉辦了“激活邊緣智能,共繪具身未來”人形機器人媒體分享會。活動匯聚了來自ADI及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的專家學(xué)者,共同探討人形機器人從原型到量產(chǎn)的關(guān)鍵路徑。這次會議,我們能看到整個人形機器人產(chǎn)業(yè)不同于以往的細(xì)分產(chǎn)業(yè),它的上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)、方案共研的氣息更加濃厚,解決痛點和實現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)也更為清晰、一致。

“鏈條式”的技術(shù)突破,從感知到驅(qū)動的系統(tǒng)化布局

從今年中旬開始,我們聽到、見到人形機器人在倉儲物流、裝配檢測以及服務(wù)型工業(yè)場景中的開始逐步小范圍嘗試應(yīng)用。然而,盡管算法和控制技術(shù)持續(xù)進步,機器人在復(fù)雜環(huán)境中的自主適應(yīng)能力仍然是限制其大規(guī)模落地的關(guān)鍵因素。如何讓機器人在面對多變的工況、不同的物理環(huán)境以及實時操作需求時依然保持高效、可靠的執(zhí)行能力,已經(jīng)成為行業(yè)普遍關(guān)注的難題。

ADI公司院士兼技術(shù)副總裁陳寶興博士直言,當(dāng)前人形機器人落地的最大瓶頸在于物理智能的不成熟。“未來真正應(yīng)用到復(fù)雜工業(yè)場景下,要能夠自適應(yīng),就需要感知并進行一些調(diào)整,僅有大語言模型肯定是不夠的,還需要對物理環(huán)境有認(rèn)識。”他指出,僅靠算法無法完全解決機器人在復(fù)雜環(huán)境中的適應(yīng)性問題,ADI正在通過數(shù)字孿生與物理建模的方法,讓機器人在進入現(xiàn)場之前就能夠完成動作和場景優(yōu)化。

其實,ADI也在產(chǎn)業(yè)早期就開始布局人形機器人的軟硬件技術(shù)創(chuàng)新和場景應(yīng)用,這一戰(zhàn)略在ADI兩款代表性產(chǎn)品中得到了具體體現(xiàn)。創(chuàng)新型多圈傳感器 ADMT4000,是全球首款單芯片多圈位置傳感器,能夠在斷電狀態(tài)下依然保持精確的絕對位置記錄。其基于磁疇壁可控傳播的原理,大幅簡化了關(guān)節(jié)傳感系統(tǒng),省去了傳統(tǒng)方案中的備用電池或機械齒輪。這意味著人形機器人在關(guān)節(jié)運動中可以實現(xiàn)更高的靈活性和能效,而不再受限于冗余的硬件負(fù)擔(dān)。對于工業(yè)自動化來說,這不僅提升了設(shè)備的長期穩(wěn)定性,也為降低維護成本提供了可能。

另一款產(chǎn)品則是高集成單片伺服驅(qū)控芯片 TMC9660,則從驅(qū)動與控制環(huán)節(jié)切入。它將MCU、伺服三環(huán)控制、智能電機驅(qū)動和電源管理等功能高度集成,開發(fā)者只需外接功率MOSFET即可構(gòu)建完整的伺服驅(qū)動單元。其內(nèi)置的硬件FOC算法,避免了復(fù)雜的編程過程,同時支持高達100kHz的環(huán)路控制。這種設(shè)計不僅能滿足人形機器人關(guān)節(jié)高速、精準(zhǔn)的運動需求,也為制造業(yè)中更廣泛的柔性生產(chǎn)線提供了低成本、短周期的開發(fā)路徑。

工控網(wǎng)認(rèn)為,從傳感器到驅(qū)控芯片,ADI正在搭建的是一個面向未來的系統(tǒng)化技術(shù)框架。這樣的布局不僅服務(wù)于人形機器人本體,更具備跨行業(yè)的應(yīng)用潛力,將對工業(yè)自動化、智能制造乃至新能源裝備形成長期支撐。

如何解決從實驗室到工廠的產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)?

如果說技術(shù)創(chuàng)新是人形機器人前行的“硬實力”,那么如何實現(xiàn)從實驗室原型到工廠量產(chǎn),則是橫亙在整個產(chǎn)業(yè)面前的“軟挑戰(zhàn)”。在圓桌論壇上,嘉賓們從技術(shù)、生態(tài)、市場與成本等多個角度,揭示了產(chǎn)業(yè)化的真實難點。

陳寶興博士指出,人形機器人在復(fù)雜度上甚至超過自動駕駛,因為它不僅需要在環(huán)境中導(dǎo)航,還必須具備靈巧的操作能力,例如根據(jù)物體的重量和形狀選擇不同的抓取方式。“復(fù)雜場景數(shù)據(jù)的訓(xùn)練是較為困難的。”他再次表示,ADI正通過數(shù)字孿生和閉環(huán)控制,將AI與傳感器、控制器深度結(jié)合,以彌補當(dāng)前算法泛化不足的問題。

其實,ADI的這種“先建模、再落地”的思路,也正是工業(yè)自動化長期追求的路徑。

來自國家地方共建具身智能機器人創(chuàng)新中心具身天工事業(yè)部的負(fù)責(zé)人劉益彰,則把焦點放在整機可靠性上。他認(rèn)為:“今年是人形機器人量產(chǎn)元年,各家廠商都在積極摸索階段,這需要一個過程,后續(xù)需要把機器人整體的可靠性、穩(wěn)定性進一步提升。”他介紹,天工機器人在自主導(dǎo)航與復(fù)雜任務(wù)處理方面已取得突破,并通過開源平臺推動生態(tài)共建。

在工控網(wǎng)看來,這種“平臺+生態(tài)”的模式,正在為人形機器人產(chǎn)業(yè)提供類似工業(yè)總線和開源控制棧那樣的共性底座,意義重大。

北京因時機器人科技CMO房海南則將視角拉回到供需矛盾。他直言,市場需求從未缺席,但供給始終不足。、在他看來,行業(yè)對人形機器人的期待遠(yuǎn)超其發(fā)展速度,因此落地必須分步走,從物流分揀等相對單一的工業(yè)場景切入,再逐步延展到更復(fù)雜的通用化任務(wù)。

工控網(wǎng)觀察認(rèn)為,“先局部突破、再系統(tǒng)集成”邏輯正是工業(yè)自動化與人形機器人都需要的。而在政策推動和工業(yè)數(shù)智化的市場效應(yīng)來看,人形機器人的市場需求和場景在逐步攀升的同時,也將帶來更多產(chǎn)業(yè)鏈的變革,其中就涉及到產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)升級,隨之而來的就是技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)線改造的成本問題。

對此,松延動力人形機器人電控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人吳雅劍也提醒行業(yè)不要忽視成本掣肘。他坦言,即便松延機器人已經(jīng)能完成前后空翻等高難度動作,“在大規(guī)模量產(chǎn)來說仍是一個挑戰(zhàn)”。在他看來,突破具身AI的穩(wěn)定性壁壘和降低核心零部件成本,將是未來量產(chǎn)的關(guān)鍵所在。這也是人形機器人要走出實驗室,必須面對的“產(chǎn)業(yè)化紅線”。

工控網(wǎng)綜合各方觀點后認(rèn)為,無論是技術(shù)成熟度、應(yīng)用聚焦,還是成本控制,行業(yè)正在形成一個清晰共識——人形機器人要在“硬件突破”與“生態(tài)協(xié)同”之間找到平衡點,才能真正走向規(guī)模化。

而當(dāng)討論轉(zhuǎn)向未來具體的落地路徑和場景時,眾多嘉賓們的判斷:工業(yè)是起點,家庭是終局。

我們以房海南的觀點為例,他認(rèn)為,短期內(nèi)工業(yè)和物流場景會率先迎來應(yīng)用突破,因為這些任務(wù)相對單一且人力需求旺盛,機器人能夠快速替代。而在中期,醫(yī)療陪護與服務(wù)行業(yè)將成為重要增長點,尤其是在全球老齡化趨勢下,康養(yǎng)機器人具備巨大的市場需求。

另一方面,陳寶興博士把圖景描繪得更為宏大。他指出,從簡單工業(yè)場景,到醫(yī)療、救援等復(fù)雜任務(wù),直至人機交互的全場景覆蓋,才是人形機器人的“終極目標(biāo)”。未來機器人不僅能預(yù)測人類的需求,還將幫助人類完成自身無法完成的任務(wù),這將是智能化發(fā)展的自然延伸。

我們類比工業(yè)自動化和制造業(yè)的其他細(xì)分品類后可以發(fā)現(xiàn),它們的內(nèi)在邏輯相似。即短期內(nèi),機器人將成為提升生產(chǎn)柔性和安全性的利器;中長期內(nèi),智能化與人機協(xié)作能力將推動制造業(yè)向“智能+服務(wù)”的融合演進。最終,人形機器人將如智能手機一般普及,成為改變社會生產(chǎn)與生活方式的重要工具。正如ADI所展示的路徑,真正的產(chǎn)業(yè)化不僅是技術(shù)突破,更是系統(tǒng)化布局的考驗。未來,人形機器人能否在工廠車間、物流倉儲乃至服務(wù)場景中實現(xiàn)規(guī)模化落地,不僅取決于單項技術(shù)的進步,更取決于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同創(chuàng)新與商業(yè)模式的成熟。可以預(yù)見,誰率先解決了物理智能與環(huán)境適應(yīng)的關(guān)鍵問題,誰就可能在這場具身智能的工業(yè)革命中占得先機。

提交

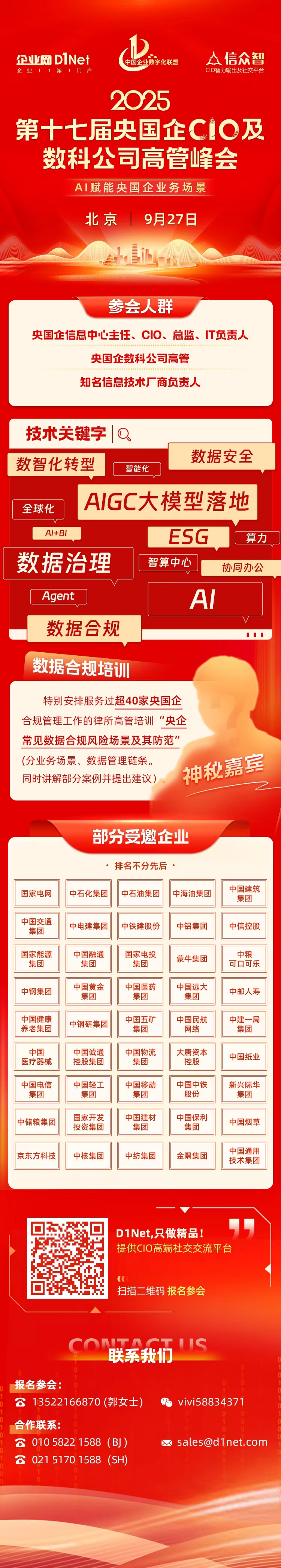

第十七屆央國企CIO及數(shù)科公司高管峰會將于9月27日在京召開

國聯(lián)股份與泛華集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

"創(chuàng)TRON”見新生產(chǎn)|微億智造 X 捷勃特攜“創(chuàng)TRON”系列重磅亮相工博會

《天馬發(fā)布“天工屏”:從“硬件制造”到“感官體驗創(chuàng)造者”,中國顯示技術(shù)點亮全球》

收藏 | SENSOR CHINA2025保姆級逛展攻略來啦!一起打卡天花板級傳感大展!

投訴建議

投訴建議